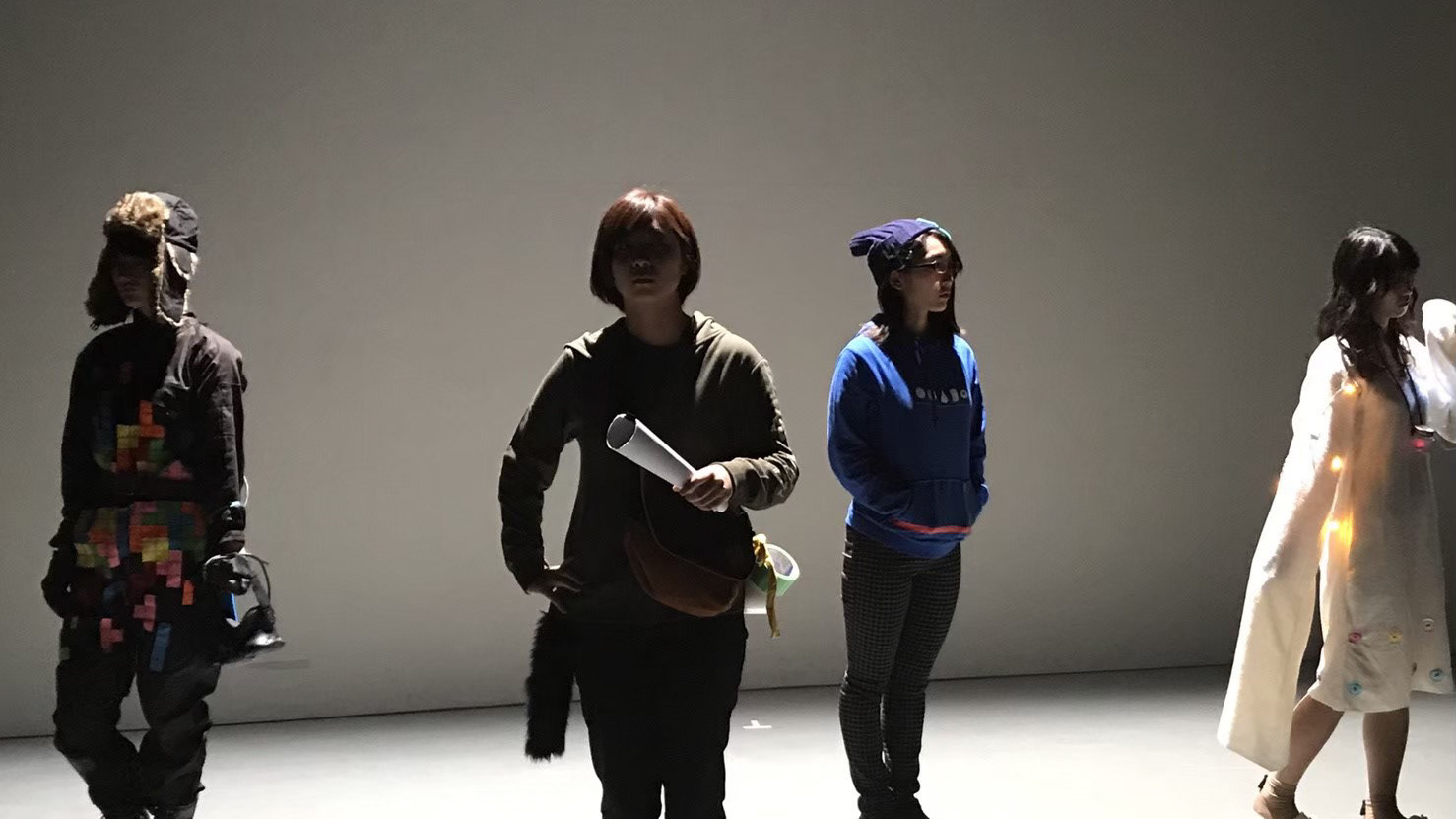

「立命館映像展(2017年度 立命館大学映像学部卒業制作/大学院映像研究科修士制作合同展示・上映会)」の告知映像を監督しました。

本作品は【T・ジョイ京都(京都駅南 イオンモールKYOTO Sakura 館5F)】にて、会期前から数週間、映画上映前に放映されました。

本作品は【T・ジョイ京都(京都駅南 イオンモールKYOTO Sakura 館5F)】にて、会期前から数週間、映画上映前に放映されました。

このページでは、一発撮りを成功させるために仕組んだ作戦を明かします。

絵コンテ - 配布した時に完成像をイメージできた人はあまりいなかったそうです

そもそも企画が立ってから撮影まで1ヶ月少ししか無いというスケジュールのため、現場スタッフと打ち合わせのできる機会が当日一度きりでした。

なので、当日の説明を最小限にするため、前日までに伝えられることは伝えておこうと画策。参加してくれるスタッフには事前に役割を振り分け、シミュレーション映像を作り、「何が起こっているのかわからなくても、とりあえず自分は言われた通りに動いてくれたらOKです!」と、スタッフそれぞれが自分の役割だけに集中すればいいようにと通達しました。

「A」さんに送った役割指示表

現場スタッフ各個人それぞれにアルファベットを振りあて、指示表を配布。例えば自分の役割を「A」として、それひとつだけを注目して目で追って見ると、状況は驚くほどに単純化されます。

……ですが、シミュレーション映像をただ見ただけでは、なにがなんだかわからないですよね。当日もスタッフから「見たけど分からん」と言われました。ごちゃごちゃと動き回る舞台全体を想像することは難しいものです。

でもそれでいい、少し難しいくらいじゃないと、人って能動的になれませんよね。

全体が理解できなくても、全体のかたまりがどう移動するかさえ見覚えがあれば、あとは現場で見つけられます。

全体が理解できなくても、全体のかたまりがどう移動するかさえ見覚えがあれば、あとは現場で見つけられます。

A~Rまで18通り、照明・キャストさん7名 計25種の役割を組む

それぞれが配られた項目のあらましを理解し、「何が起こっているのかわからなくても、とりあえず自分は言われた通りに進めればいい」という安心を最初に抱いてもらうことが大切だと考えました。

そして、役割表には「タイミングごとの仕事」の他に「ペア」(自分と似たような行動をする仲間)が2人以上になるよう配置。そうすることで、自分の行動を忘れたり曖昧になってしまった場合も、ペアの誰かと相談できたり、カバーしあえたり、責任を少しでも和らげてもらえるように仕組みました。三人よれば文殊の知恵、二人でもまあそれなりの、ですね。

なるべく「やるべきこと」に安心を抱いてもらうこと。「わからない」という状況を怖がらせないこと。それらを最重要項目として指示を進めました。

しかし私の本当の狙いは、スタッフたちの「やるべきこと」から「やりやすい方法」への意識転換です。

撮影当日、一通りのビジョンと工程を説明し終えた私は最後スタッフ全員に伝えました。

「私は皆さんに役割を配分しましたが、それを全て覚えてはいない。あとは任せます。さっき失敗したのなら、原因をその場で話し合ってどんどん改めて、がんがん挑戦してみてください。もう私に聞いたって分からないですよ。

何をしたらいいのか迷ったら、手元の指示表通りに動いてください。だけど私の想像力なんてちっぽけなんだから、このシミュレーションどおりうまくいくわけないじゃないですか(アハハ

信頼してます。言葉その通り、みなさんの力がないと成り立ちませんので!よろしくね!」

と、全幅の信頼をもって、投げました。

何も考えなくても、現場が荒れてしまおうと、言われた通りにこなせばとりあえず「100点!」の空気を作り、その上で、各個人がうまくいかない部分をうまく立ち回るために考える。

「個を生かす」ためにも、「ペア」を設け独断のハードルをなるべく低くし、スタッフ全体で最適解を導き出し、連携を生み、成功に向けたムードを作っていく。撮影が達成した時に全員が同じ熱量で喜べたら「120点!」です。

その頃にはきっと、欲しかった映像は撮れているものです。

それは狙い通り、いやそれ以上でした。驚くほどに完成された無駄のない動きを手に入れ、まるで文化祭か体育祭かのように、みずみずしいムードがスタッフの間で漂っていました。

ダンボールが崩れたあとを勢いよくはける職人(フカン映像1:20あたり)や、積み職人など、知らないところでそれぞれの得意がメインの役割があったりもしたそうです。後で知りました。

ダンボールが崩れたあとを勢いよくはける職人(フカン映像1:20あたり)や、積み職人など、知らないところでそれぞれの得意がメインの役割があったりもしたそうです。後で知りました。

後から参加してくれたスタッフもいましたし、途中で誰かが誘ってくれたのか、突然参加してくれた人もいました。挨拶の後に「何をすればいいですか?」と聞かれても「さっぱりわからん!笑」と答えられたことが、なんだか嬉しかったのを覚えております。

スタッフの誰かに聞けばわかるし(というか何も把握してなかったし)、仕事はきっと見つけられると、途中参加組を群れ(?)に放っても、自然とすぐに馴染んでおりました。

みんな、能力の高い人たちだと信頼していたけれど、ここまで盛り上がってくれると、なんというか、感慨深いというか、いやそっちにも参加したかったなぁ、というか。楽しかったよねぇ〜という、みんなで遊んだ後みたいな気持ちでした。

結果、16~17回目くらいで一発撮りが成功しました。すごい。

頭ごなしに「自分で考えて行動してほしい」という指示は、どうしても「監督の思う及第点の行動」を正解とみなし、機嫌を探り、わからなくなり、何より楽しむことができないものです。

撮影後、スタッフたちが口を揃えて「たのしかった」と言ってくれたことが、この作品を作品たらしめたのだと、月日が流れた今でもそう思います。